|

||||||||

| �w�Z�@�l����������Ђ��w���������ԍ�O�搶�̃y�[�W�ł��I | ||||||||

| ��2021�N1�`�Q�O�Q�Q�N�Q���������ց��@�@ | ||||||||

|

�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ͑S���I�ɂ���茧�ł�����������܂��B���̌X�������ɂ����̂����m�ɂ���Ă��܂���B���N�`���̐ڎ�ɂ����̂�������܂��A3��ڂ̃u�[�X�^�[�ڎ킪���{����A12�Ζ����̏����ɂ��ڎ�ł���ĔR���Ȃ������ɂ܂Ői�߂邱�Ƃ��ł���ł��傤�B �P�D�悭���ׂ��Ђ��A�悭�M���o���q�ɂ��� �ۈ牀��c�t���ɒʂ��n�߂�6��������1�N�Ԃ͕��ׂ��Ђ��₷���Ȃ����Ƒ��k����邱�Ƃ�����B�W�c�����ɂ����ĕ��ׂ��������q�ǂ��Ƃ̐ڐG�̋@����������߂ł��낤�B�ی�҂̊F���S�z������R�͂��S���Ȃ��Ȃ�悤�ȖƉu�ُ�ɂ����̂͂���������͂Ȃ��B�\�P�Ɏ���1�ȏ�̏���������Ό������Ɖu�s�S�̉\������������B

�P�j��������̊������J��Ԃ��Ă���ꍇ �@�C�ǎx���A�x�����J��Ԃ��Ă���q�ǂ��ł͋���X���A����CT�̉摜�������s���B �ݐH���t���ǂł͔x�����J��Ԃ��₷���B �A�������͐���U����18�������ł������A1�܂ł�9�`18���A3�܂ł�30�`40���̏�����3��ȏ�}���������ɜ늳����B �B�A�H�����ǂ��J��Ԃ��Ă���q�ǂ��͔A���N���t�����̗L�����������邽�ߔr�A���N���A�����e�����K�v�ł���B �Q�j�����a���̂ւ̊������J��Ԃ��Ă���ꍇ �@����������E�C���X�����ŁA�E�C���X�����̑J���A�d�lj����J��Ԃ��ꍇ�͍זE���Ɖu�s�S�̉\��������B �A����������A�ۂ�^�ۂł���ꍇ�͉t���E�זE���Ɖu�s�S��D�����@�\�ُ�A��̌��������^���Č�����i�߂�B �B��X�̌����ŖƉu�s�S���ے肳�ꂽ�ꍇ�́A���ȉ��ǐ����������^���B�S�g�����ǐ������̒��ł�PFAPA�i���������M�A�A�t�^���������A�����p�ߏnj�Q�j�͊��`�ƊԈ���₷���B �Q�D�悭�֔邷��q�A�悭���ɂ�i����q�ɂ��� �@�悭�֔������q�A�悭���ɂ�i����q�̖�25���Ɋ펿�I�Ȏ���������̂Œ��ӂ�v����B5�Ζ����̎q�ǂ��͐��m�ɕ��ɂ�i���邱�Ƃ�����̂ŁA�f�@�ɂ�蕠�ɂ̗L�����m�F����B �P�j�펿�I���� �@�O�ȓI�����F�}���������A���d�ϏǁA�i�N���C���E�X�A����]�ُ�A��U�w�I�ُ�Ȃ� �A���B��n�E��A��n�����F�����s�P�]�A�����s�P�]�A�q�{�����ǁA�������ǁA�A�H������ �B���ȓI�����F�������ݒ����A�A�����M�[�������a�A���ǐ��������A��������ᇁA�������X��

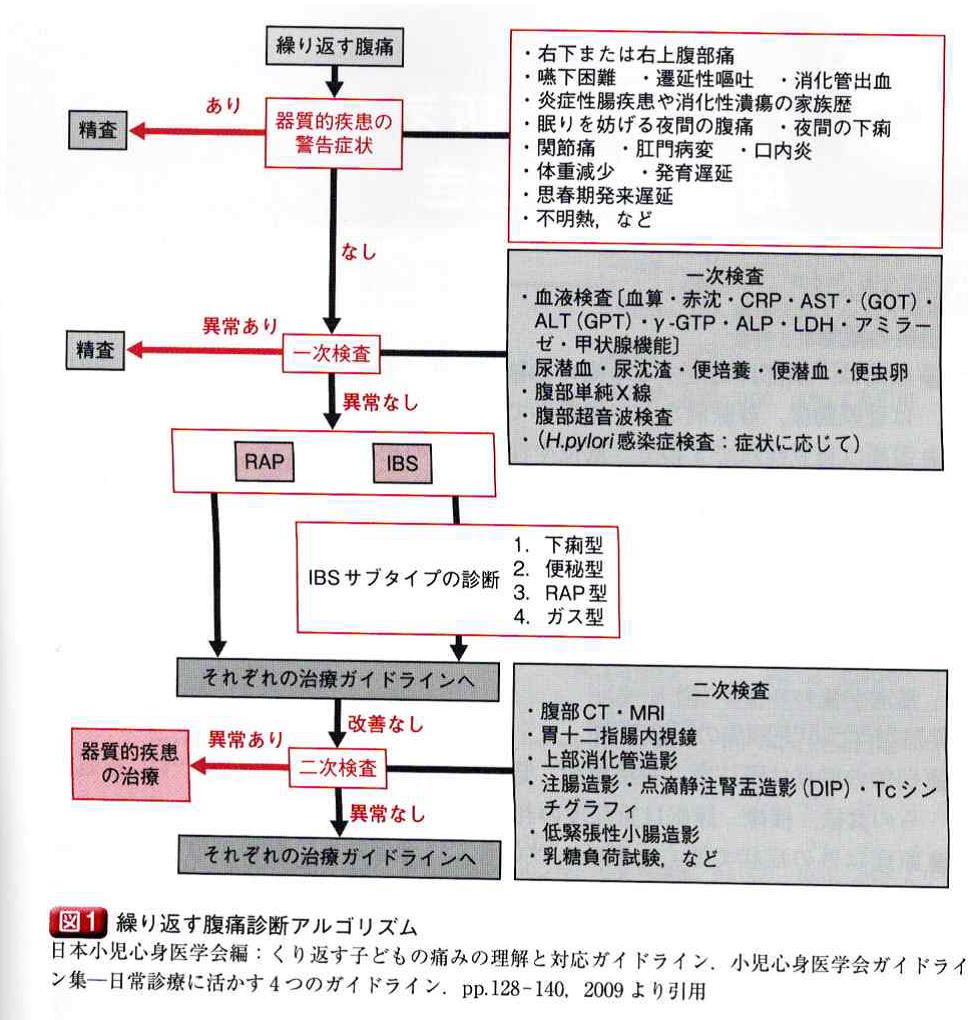

�Q�j�J��Ԃ����ɂ̐f�f�̐i�ߕ��i�}�P�j �Ǐ�@�\�������Ǐ�Q�ƍl���Ď��Â𑱂��Ă��Ǐ��P���ꂸ��������ꍇ�͐��I�Ȏ��Â��K�v�ƂȂ�B

��RAP�irecurrent abdominal pain���������Ɂj�@IBS�iirritable bowel syndrome�ߕq�����nj�Q�j �R�j�@�\�������Ǐ�Q �@�펿�I���������O�����@�\�������Ǐ�Q���l������B�N�����ɂ͕֔��F�߂邱�Ƃ������A �S�j��I���� �����K�������P����B���@�ېH�i�����A�����ށA���ށA���ؗށA�C���ނȂǁj��ێ悵�A�K�������� �T�j���Â̍l���� �@�����c�����s�����A�d�ւ��������肠��ꍇ�A�ϋɓI�ɟ�����ɉ��܂�p����B����I�ɔr�� �P�D�悭���ɂ�i����q�ɂ��� �@���ɂƂ͓����ɔ��ǂ����u�ɂ̂��ƂŁA���W���ł͍d�������A�Ö����ȂǁA���W�O�ł͓���A�����A�ؖ��ȂǂŊ�����B���ɂ͎��o�Ǐ�ŕ��ʂ��Ȃǂ̔c��������ŁA�N�����������ɂ͖�f�ł̍H�v���K�v�ł���B�����Ȃ���f����ꎟ�����ɂ͕Г��ɂ������A�ْ��^���ɂ�����Ɏ����B�����̓��ɂ��f�f�ł���Εs�v�Ȍ���������邱�Ƃ��ł���B���ɔ��M�̗L���ɂ��ӕʐf�f�ɐi�ށB �P�j���M�����ɂ̐f�f�菇 �@��f�̗v�_�͊������A���p��܁A���M�Ɠ��ɂ������炠�������ŁA�O������̐H�~�A�@���A������ �Q�j���M��Ȃ����ɂ̐f�f�菇 �@��f���d�v�ŁA���ɂ̓����i���ʁA�����A�p�x�A�������ԁA�O���̗L���Ǝ�́A���ɂ̗U���A�����Ǐ�Ȃǁj�̂ق��A���ɂ̉Ƒ����A�������i�����O���Ȃǁj�A���������i�������q�f��b���Ȃǂ̐g�̎����A�p�A�E��A�A�o�Z���ۂȂǐ��_�֘A�����j�𖾂炩�ɂ���B�����ł͍������ɂ�铪�ɂ͂܂ꂾ���A����������s���B�摜�f�f�͕\�Q���Q�Ƃ���B �\�Q�@�����ɂ��������Ȃ��R�c

|

||||||||

| �@�z�[���֖߂� | ||||||||